「廃棄物 × 障害福祉 × ファッション」

意外な組み合わせから生まれた

新しいアパレルブランドの形

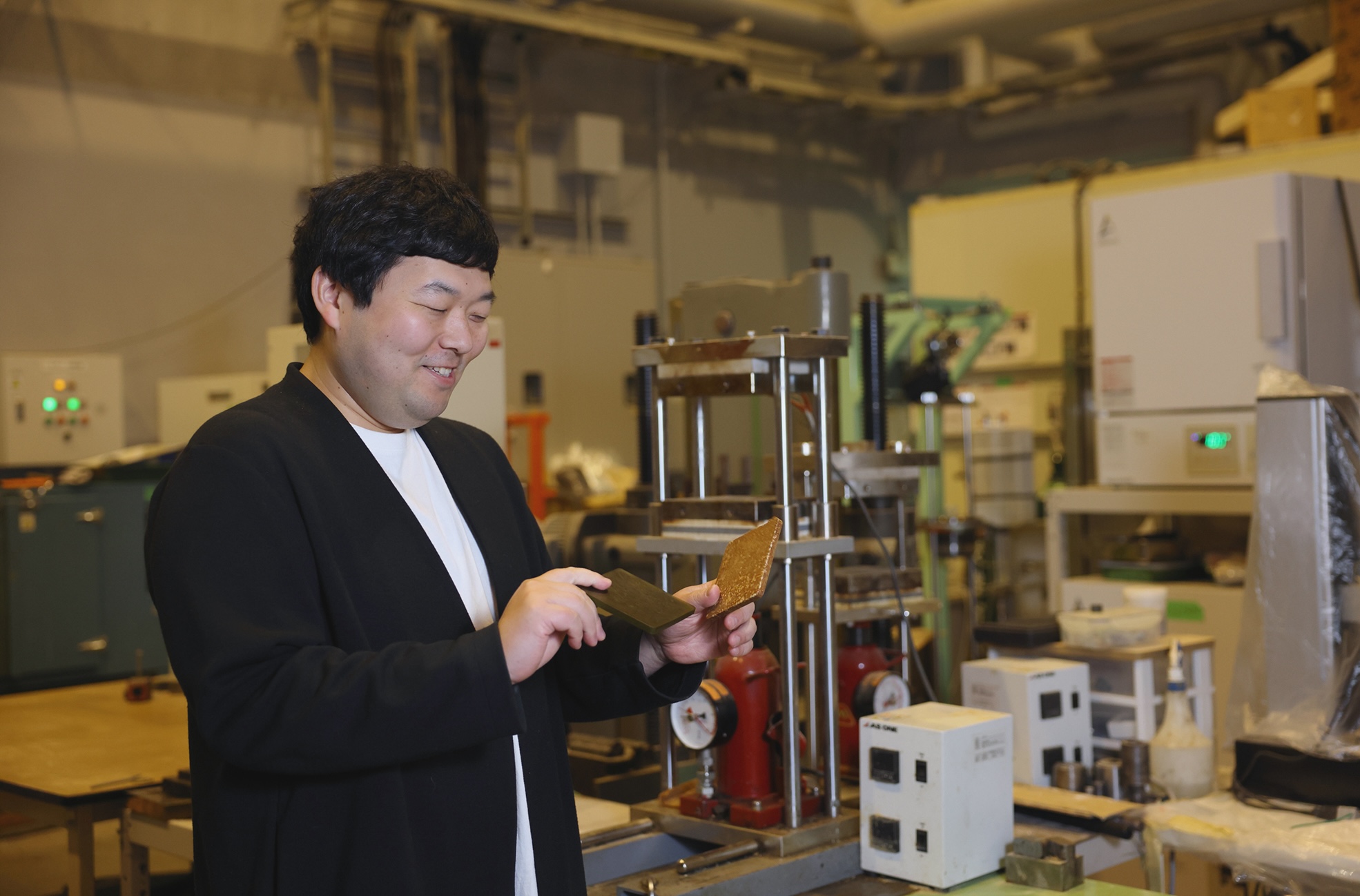

- 伴 真太郎さん Shintaro Ban

- 株式会社みんなのニット共和国 代表取締役

- 伴 真太郎さん Shintaro Ban

- 株式会社みんなのニット共和国 代表取締役

アパレル業界のあり方をサステナブルに変えていく風雲児。株式会社みんなのニット共和国・代表取締役の伴 真太郎さんが、泥臭く福祉の現場に足を運んで築き上げたのは、メーカーから引き取った未着用のサンプル生地を文字通り紐解き、障害者施設の人材の手を借りながら、唯一無二のニット製品に生まれ変わらせる——アパレル業界の常識を覆す新しい発想のものづくりの仕組みだった。

アパレル業界のあり方をサステナブルに変えていく風雲児。株式会社みんなのニット共和国・代表取締役の伴 真太郎さんが、泥臭く福祉の現場に足を運んで築き上げたのは、メーカーから引き取った未着用のサンプル生地を文字通り紐解き、障害者施設の人材の手を借りながら、唯一無二のニット製品に生まれ変わらせる——アパレル業界の常識を覆す新しい発想のものづくりの仕組みだった。

ファッション・アパレル業界から

毎年出る大量の廃棄物。

この悪循環を止められないか

文化服装学院のニット科でテキスタイルからデザインまでを学んだ伴さんは、卒業後大手のアパレル企業へ服飾デザイナーとして就職。しかし、仕事をしていく中だんだんと増していったのは、毎年流行に合わせて大量に生産し、売れ残りの廃棄も織り込み済みの、アパレル業界では常識とされるビジネススキームに対する違和感だった。

伴さんの目の前を通り過ぎ廃棄されていく、売れ残りの洋服や、高級素材を使ったサンプル生地の数々。

「これだけアパレルで廃棄物が出るならば、廃棄物だけを使って何かができるんじゃないかと思い立ちました。世の中に余っているものを掘り起こして、価値に変えていくことができたらいいな、と。」

既存のアパレル業界のシステムの中にいては、それをすぐに実現することは難しそうだった。それならば、と伴さんは独立を決意する。

福祉職員の友人に誘われて

作業所を訪れたのが

大きなきっかけに

独立後も、フリーランスで洋服のデザインを続けていた伴さんのもとに、福祉施設職員に転職したばかりの友人から、相談が入った。新しくできた障害者向け施設の作業所で、障害者の担えるファッションやアパレルに関する仕事を生み出してもらいたいという依頼だった。

「今まで障害者施設に行ったことがなかったので、漠然と怖い場所なのかな、知らない人が行ったら迷惑なんじゃないかな、などと思っていました。しかし実際に訪れてみると、事前に想像していたのとはまったく違う場所でした。みんなフレンドリーに話しかけてくれて、温かい雰囲気で」と、伴さん。

この人たちと何かやってみたい。そう感じた伴さんは、デザインの仕事を減らし、週2日間、職員として施設に通いはじめた。国家資格を持った本社の職員とは別の、福祉施設の作業所のコンテンツ開発人材としての専門職採用だ。

「施設に通う中で、個々の方のできること、できないこと。一瞬だけうまくいったこと、ずっとうまくいったこと。今日は元気だったけれど、次の日は難しかったなど、たくさんのことを知ることができました。結果的に作業所としてどのくらいの労働力が出せるのかを観察し、アパレルの仕事の中のどんなことなら担ってもらえるかを考えていきました。」

複数の施設を訪れて

作り上げたのは

分業スタイルの作業工程

手応えを感じた伴さんは、職員の方に紹介を依頼し、沖縄や長野の施設にも見学に行った。いくつもの施設を巡るうちに、施設が受け入れている方々の障害には重軽度の具合に違いがあったり、助成金の関係で行える作業が限定されていたりと、さまざまなケースがあることがわかっていった。

「洋服作りの全工程を一つの作業所で完結することは難しい。でも、もともとあるニットの世界でも、編み屋さんがいて、縫製屋さんがいて、染め屋さんがいてと分業化されています。だとしたら、いくつかの作業所で、それぞれが得意なことを分業してつなぎ合わせていけばいいのではないかと考えました。」

そうして伴さんが生み出したのは、つながりのあるアパレルメーカーから引き取った、廃棄予定の高級毛糸を使用したニットサンプルを、ほどく、わける、アイロンする、巻くなどの作業工程に分け、分業化した複数の作業所をトラックが経由し、毛糸玉に戻す作業だった。

伴さんが引き取っている、イタリア製の高級毛糸で編まれたサンプル生地をほどいて再生した毛糸玉は、ほかではなかなか目にすることができない独特の色合いを醸し出す。そのままの美しい毛糸玉として販売するほか、出来上がった毛糸を使ってラグマットを作るチームも作った。伴さん自らも、その美しい毛糸玉を用いて、ハイセンスなニット製品を生み出している。そうして誕生した一点もののニット製品はセレクトショップで販売も行っている。

アパレル業界の“常識”を壊す、

まったく新しい発想の

ものづくりへの挑戦

自身を突き動かすのは「反骨精神」だと語る伴さんが作り上げたのは、既存のアパレル業界の常識をくつがえす生産体制だ。廃棄物、障害のある人、そういった現状の社会のスキームからは少しはみ出してしまっているものや人の力を結集して、すばらしいものづくりにつなげていきたいのだと、伴さんはいう。

「メーカーで服を作る場合、ほとんどの会社が同じルートを辿ってものづくりを行っています。商品の原価を安く抑えるために、中国やベトナム、ミャンマー等の工場で安価な毛糸を使って製造し、船や飛行機で運んでくるんです。価格競争に挑む場合、前提となるルールにがんじがらめになって、出せるクオリティも均一化してしまいます。あとは資本力が大事になってくるので、そこで勝敗が決まってしまう」

そのような既存のルートとは別のルートを探っていかないと、新しいものは作れないと伴さんはいう。

「私たちのやっていることは、かなり独自性の高いものになっていると思います。手間のかかるものづくりを選択することで独自性を生み出し、商品の個性で選ばれるブランドを目指したい」と、伴さんは笑う。

自分たちで開拓した工場、職人さん、素材。試行錯誤を通じて組み立てていった生産体制によって伴さんが生み出したのは、大量生産では手に入れることのできない唯一無二の毛糸玉を生み出す独自の仕組みだ。その毛糸玉を用いて、伴さんはこれまた唯一無二のニット製品を生み出している。

同じ目的意識を持った

共同体を大事にして

一歩ずつ進み広げていく

「過去には、世の中を変えてやろうと吠えている時期もありました。」

そう語る伴さんは、チャレンジを続けていく中で、その意識が変わってきたという。

「最近思うのは、世の中を変えていくというより、自分自身が変わって、足元にある共同体を大切にしていくほうがよっぽど大事だということです。“株式会社みんなのニット共和国”という会社名にも、『身近にいる人たち』と『足元にある仕事』に真摯に向き合っていこうという意思を込めました。みんなの取り組みの結果が、世の中に少しずつ広がっていく。そんな形が自然な気がしています。」と、伴さん。

会社の経営方針についても話を聞いた。

「経営としては、大きな資金を調達して、年間予算を決めて、どれくらいのスパンで回収していくか、というような既存のビジネスモデルの型を否定するところからはじめています。自分の周りでできる範囲ではじめて、小さく実行しながら試して、あと10倍くらいならやれそうだなとか、少しずつ大きくしていく。外堀を埋めるところからはじめてしまうと、気づいたら大量生産のルートに戻ってしまう気がして。」

伴さんが見据えているのは、現代の新規事業の潮流となっているアジャイル型での事業開発だ。芯をぶらさず、結果を見ながら臨機応変に、確実に歩みを進めている。

廃棄物しか使わない

アパレルブランドを作り

世の中の廃棄物を減らしたい

「廃棄物しか使わないアパレルブランドを作ろうと思っている。」

独立直後、伴さんが周りの人たちにそう話をすると、反対をする人がほとんどだった。

「廃棄物×障害福祉×ファッションという組み合わせに誰もピンときていませんでした。でも、現場に行ってみると、福祉施設の中には『やりがいのある仕事をしたい』と言っている人も多かったし、アパレル会社の中には『本当は捨てたくないと思っているけれど、組織にいるからしょうがないんですよ』と言っている人も多くいました。いざ始めてみると応援してくれる人が次々と現れて、アパレル会社からは『このサンプル捨てたくなかったので、使ってください』、施設で作業を担ってくれる方からは『毛糸玉を作るのが楽しい!』という声が聞こえるようになり、良い循環が生まれていきました。」

商品に値札をつけるなどの単純作業ではない、毎回異なる色とりどりの毛糸を扱う仕事は、障害福祉施設の中でとても人気が高い仕事なのだという。伴さんは、皆の作った毛糸が最終的にどのような製品に生まれ変わるのかを共有することを心掛けている。最終製品を目にすることで、皆が何に関わっているのかを実感でき、それがやりがいにつながっていくということを知っているからだ。

「先日、ニットを販売するイベントにご家族と来てくださった作業所の方が、この毛糸は自分が作ったのだと嬉しそうに家族に説明する姿を見て、とても嬉しい気持ちになりました。」

伴さんは自身の活動を、映画『もののけ姫』に出てくるエボシ御前になぞらえる。

「エボシ御前は、私の憧れの人なんです。タタラ場という砂鉄から鉄を作る場所のリーダーで、強烈なカリスマ性と指導力を持ち、そこで働く人々をまとめ、独自の社会を築いている。彼女のタタラ場は、身売りされた女性やハンセン病患者を引き取り、仕事と尊厳を与える社会的セーフティネット的役割も果たしていました。製鉄は自然破壊へとつながることから、物語の上では主人公らと対立しますが、そこから気づきを得て変わることのできる人でもあります。」

伴さんの根底にあるのは、経済合理性だけで動くシステムへの警鐘と、誰もが尊厳を持って生きられる社会の建設に対する希望だ。持ち前の反骨精神から生み出した『共和国』は、砂鉄の代わりに廃棄物を利用し、持続可能な循環をもたらし、福祉の世界にやりがいのある仕事を生み出す。新たな形の『タタラ場』として、これからも独自のペースで、世の中に価値を生み出していくのだろう。

Well-living

Rule実践者たちの

マイルール

- やりたくないこと、人からは距離を置く

- 現場に足を運び、顔の見える関係を大事にする

- 過去も他人も否定しない

- 誰にでも伝わるようなシンプルな表現を心掛ける

- 本当にいいと思ったことは貫き通す

PROFILE

- 伴 真太郎さん Shintaro Ban

- 株式会社みんなのニット共和国 代表取締役

文化服装学院ニットデザイン科卒業。編み物・ファッションデザインを専門に学び、アパレル企業でのデザイナー勤務を経て独立。サステナブルな素材を活用したニット作品の制作・販売を展開。障害者施設における分業作業の仕組み化を通して、廃棄されるニットのリメイクに取り組み、現代ファッションの再活性化を目指す、東京を拠点とするクリエイティブな編み物起業家。2023年に株式会社みんなのニット共和国を創業。

取材・文/木崎ミドリ 撮影/鮫島亜希子 編集/丸山央里絵

- KEYWORD

2025.12.18

クラフトビールの醸造工程で出るモルト粕をアップサイクルして紙に! 地域の課題解決策が世界へ伝播する

松坂 匠記・良美さんShoki&Yoshimi Matsuzaka

株式会社kitafuku 代表取締役/取締役

2025.11.13

世界を航海する科学探査船「タラ号」とともに海洋環境の未来に希望の灯をともす

パトゥイエ 由美子さんYumiko Patouillet

一般社団法人タラ オセアン ジャパン 事務局長

2025.10.03

「まずは、やってみよう」の精神でテクノロジーで資源の流れを可視化。サーキュラーエコノミーの浸透を図る

原 英之さんHideyuki Hara

株式会社digglue 代表取締役CEO

2025.7.21

アジアから世界の漁業を変える。漁師の声を聴き、稼げば稼ぐほど「海が美しくなる」循環をつくる

村上 春二さんShunji Murakami

株式会社UMITO Partners 代表取締役

2024.10.16

50カ国で20万カ所以上!無料の給水スポットが探せるmymizuが描く持続可能な世界

ルイス・ロビン敬さんRobin Takashi Lewis

一般社団法人Social Innovation Japan 代表理事

2023.09.14

捨てられるはずだった羽毛布団が、良質なダウンジャケットに。189社が参加する羽毛循環サイクル

長井一浩さんKazuhiro Nagai

一般社団法人 Green Down Project 理事長

2023.08.21

子どもたちに「居場所」を。目の前の誰かへのおせっかい精神が、地域の人を、企業を、行政を動かす

栗林知絵子さんChieko Kuribayashi

認定NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 理事長

2023.06.12

目指すのは「地域分散型社会」。地方を拠点にプロジェクト実践する先例のない大学を開校!

信岡良亮さんRyosuke Nobuoka

さとのば大学 発起人/株式会社アスノオト 代表取締役