捨てられるはずだった羽毛布団が、

良質なダウンジャケットに。

189社が参加する羽毛循環サイクル

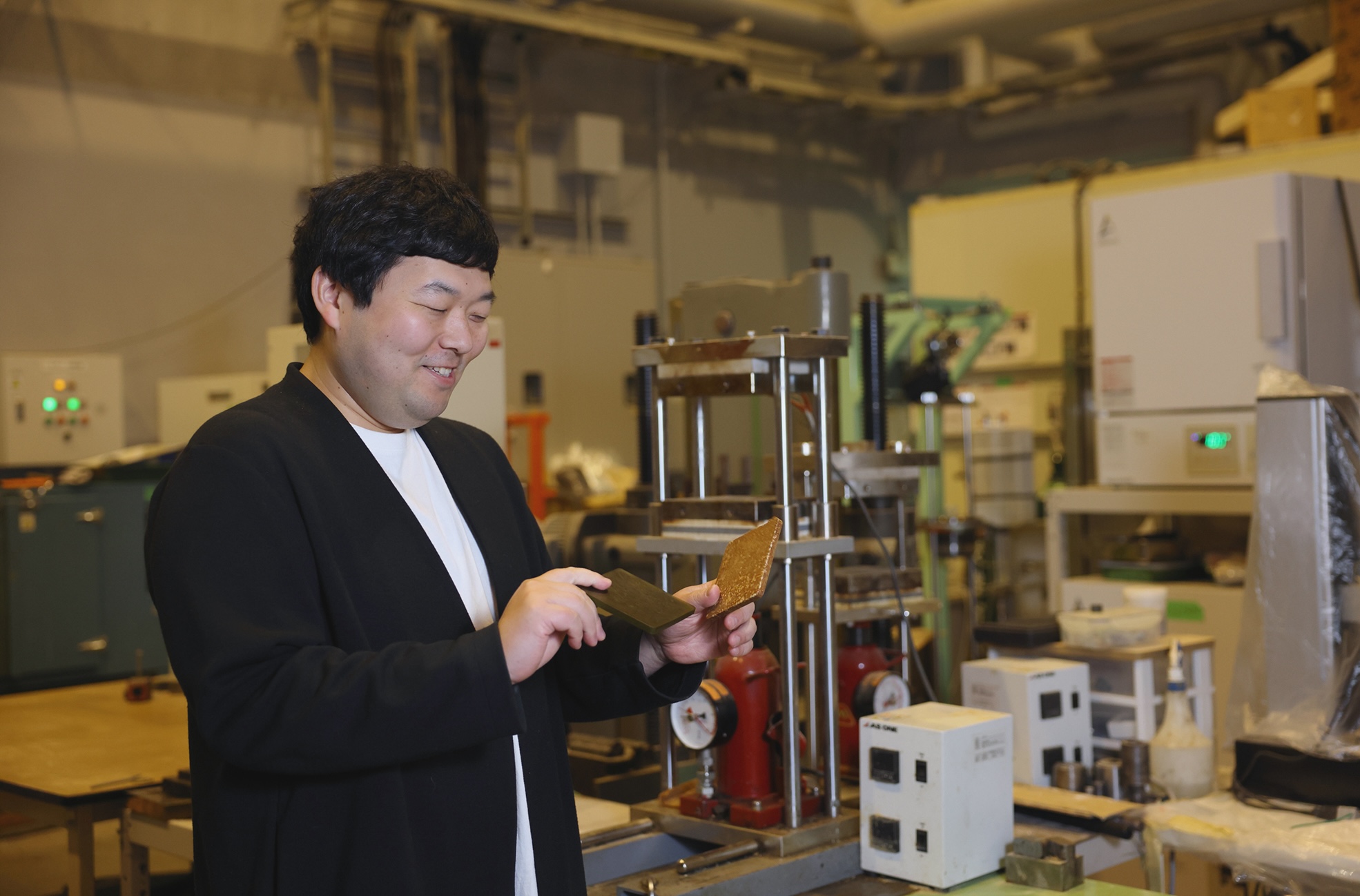

- 長井一浩さん Kazuhiro Nagai

- 一般社団法人 Green Down Project 理事長

- 長井一浩さん Kazuhiro Nagai

- 一般社団法人 Green Down Project 理事長

SDGsが国連サミットで採択されたのが2015年。世界的にも、地球上の有限な資源への意識は高まりつつあるが、実際に資源循環型のビジネスの仕組みを作り出すことは非常に難しい。今回取材したのは、高クオリティで「羽毛」のリサイクルを実現する、一般社団法人Green Down Project理事長の長井一浩さん。多くの企業を巻き込んだメイドインジャパンの仕組みづくり、思いの伝播の方法などについてお話を伺った。

SDGsが国連サミットで採択されたのが2015年。世界的にも、地球上の有限な資源への意識は高まりつつあるが、実際に資源循環型のビジネスの仕組みを作り出すことは非常に難しい。今回取材したのは、高クオリティで「羽毛」のリサイクルを実現する、一般社団法人Green Down Project理事長の長井一浩さん。多くの企業を巻き込んだメイドインジャパンの仕組みづくり、思いの伝播の方法などについてお話を伺った。

安心して使用できる

質の高い羽毛を循環させて

資源の有効活用を

ダウンジャケットや羽毛布団などとして私たちの生活に浸透している羽毛製品は、アヒルやガチョウなどの食肉用の水鳥から取れる副産物でできている。しかし近年、世界的な食肉市場の変化や鳥インフルエンザなどの環境要因により供給量が減少し、羽毛の価格が高騰していることをご存知だろうか。

そもそも、日本には中国などのように水鳥を食す習慣があまりないため、国内で羽毛はほとんど取れない。海外からの原料が高くなることで、生きている間に水鳥から羽をむしったり、⼈体への影響が懸念される薬品を使⽤したりする事例も後を絶たないのだという。

命の尊重と自然環境の保全、そして良質な羽毛の安定供給に課題感を感じたことが契機となって、2015年4月、Green Down Projectは発足した。使わなくなったダウンジャケットや羽毛布団を一般家庭から回収し、羽毛を洗浄することで、再利用できる仕組みを構築する。

実はリサイクルされた羽毛の洗浄基準は新毛よりも厳しく、清潔で安心な素材となる。良いものであれば100年は使い続けることができるのだという。

募金活動の枠組みで、

不要になった羽毛を

回収し始めたのがきっかけ

2013年まで松阪市社会福祉協議会の職員だった長井さんは、『赤い羽根共同募金』のプロジェクトの担当者だった。ことのはじまりは、羽毛専業メーカーである河田フェザー株式会社に、「羽毛を回収したいんだけど、力を貸してくれないか」と相談を受けたことだった。

「河田フェザーさんは、羽毛業界において、食肉を安価にするために水鳥の飼育日数が激減し、副産物である羽毛の質が落ちており、高品質の羽毛を手に入れることが困難になってきていることに課題感を抱いていました。そこで、赤い羽根共同募金のネットワークを使って、不要になった羽毛製品を地域から回収できないかと相談を持ち掛けてくれたんです。」と、長井さん。

「回収した羽毛製品は買い取ると言ってくださっているし、不要になったものを回収し、それを買い取ってくれたお金を募金にまわせれば、募金額が増えることにもつながります。地域と連携して赤い羽根共同募金会が羽毛を回収する役割を担う意味がありそうだと感じ、仕組みを作ることにしました。」

こうして、地域住民が不要となった羽毛製品を寄付することで、募金活動に参加することができる流れが生まれたのである。

14の参加団体とともに

1年間かけて話し合って

循環システムを作り上げた

その後、2013年に長井さんは社会福祉協議会を退職。「羽毛を回収するだけでなく、循環させていく仕組みを作りたい」と河田フェザーから相談を受けた。そして、コーディネーター役として新たなプロジェクトを立ち上げることになる。

「プロジェクトには、社会福祉協議会の関係者だけでなく、役場の職員やクリエイターたちにも声を掛けました。楽しいことに人は集まる、と僕は常々思っていて。“羽毛布団を抱えてリサイクルしに持っていくのがカッコいい”、そんな社会にできたらいいなと思いながらプロジェクトを進めていきました。」と、長井さんは当時を振り返る。

河田フェザーと長井さんのつながりによって、アーバンリサーチ、三陽商会、豊島、東レインターナショナル、ユナイテッドアローズなどの商社やアパレルブランドを含めた10社ほどの参加団体が集った。集った面々で1年間、月1回のミーティングを重ねビジネスモデルを作っていった。

話し合いを進めるうちに、「回収」からはじまったGreen Down Projectは、「輸送」「解体」「洗浄」「製品」「販売」「使用」「提供」そして再び「回収」へと8つのステップで一巡する循環システムへと昇華していった。

これからの循環型社会は

一企業だけでは実現できない。

競業から共業、競争から共創へ

「僕が大事にしているのは“一人でやらない”ということです。」と、長井さんは語る。

「多くの人に参加してもらうことが力になる。そして、共感ないところに参加はないと思っているので、いかに“共感”を作るかということを僕はとても大事にしています。」

「自分の役割は、賛同してくれた方々の“出番”と“役割”を作っていくことだと思っています。」

一社の企業の技術だけではこのサイクルは成り立たない。

一般消費者が羽毛布団などの要らなくなったダウン製品を持ち込み、受け皿となるアパレルショップやクリーニング店などが窓口となり回収する。羽毛製品回収販売者であるエコランド株式会社が引き取り、河田フェザーで解体、洗浄を行う。新毛以上の素材になったリサイクル羽毛を商社が買い取って、ダウンジャケットなどに製品化。その製品をアパレルなどのメーカーが仕入れて販売する。そして消費者が製品を購入して使用し、不要になったら該当店舗に持ち込み回収ボックスに入れる——これが、Green Down Projectの全容だ。

それぞれが、それぞれの得意分野かつビジネスとしての接点から関わりを持ち、回収から販売までの羽毛循環サイクルの一端を担う、見事な仕組みを確立させている。2015年に24社で立ち上げたプロジェクトは現在、参加企業・団体189社を数えるまでになった。

「これからの時代は、“競業から共業へ、競争から共創へ”のマインドチェンジが不可欠だと考えています。Green Downの製品には、オフィシャルネームタグと下げ札を取り付けていただくよう、協力各社にお願いしています。はじめは、嫌がられました。」と言って、長井さんは笑う。

「でも、これは絶対皆さんの共通価値になっていくから、と。皆で創っていくしかない。そのアイコンとして、各社ブランド横断で付けていただくことを了承いただいています。」

実際にこのタグは、他の羽毛洗浄企業や海外の人々の目にも留まり、問い合わせも増えているという。

羽毛の安定供給システムは、

障がい者の就労支援や、

環境保全にもつながっている

「実は、僕たちが大事にしているのは、羽毛の安定供給だけではありません。この循環システムを通して、障がい者の就労支援や、環境保全にも力を入れています」と、長井さんの言葉は熱を帯びていく。

回収した羽毛の解体作業は「就労継続支援B型事業所」と連携しているという。就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることが困難な人を対象に、就労や生産活動等の機会を提供している事業所だ。あえて雇用契約を結ばない形を取ることで、自分の障がいや症状にあわせて、無理をしない範囲で比較的簡単な軽作業を少しずつ自分のペースでこなしていけるのが特徴だ。

自分のできる範囲から始めたり、サポートを受けられたりすることもあり、現在、国内で30万人以上の方が就労継続支援B型事業所を利用しているのだという。

雇用契約は結ばないため、支払われる給料についても、正式には「賃金」と呼ばず「工賃」と呼ぶ。

「現在、就労継続支援B型事業所の工賃の平均は、月額16,369円です(2023年現在)。それに対し、羽毛の解体作業の工賃は平均月額8万円。『障害年金』を加えると、自立した生活が見えてくる金額です。これは、どこで話してもびっくりされます。」

長井さんの口調から誇らしさが感じられる。

「そして金銭面だけでなく、解体作業を通じて地域や社会に貢献しているという意識を持って日々作業ができるということ。それが、障がい者一人一人の仕事に対する自信や誇りにもつながっているんです。」

環境保全の側面では、二酸化炭素の排出量の削減に貢献している。1kgの羽毛をごみとして燃やすと1.8kgの二酸化炭素が排出される。回収して移送、洗浄、乾燥していくリサイクルのプロセスの中でももちろん二酸化炭素は排出されるが、燃やすことと比べると圧倒的に少ない。そして何よりもゴミを減らすことにつながっている。羽毛布団を10枚燃やすことを想像すると、その影響度合いを実感しやすいだろう。

羽毛を循環させることが、障がいを持つ人々の生活の自立を生み、発生するはずだった二酸化炭素の量を減らすことにもつながる。羽毛の安定供給だけにとどまらない、人にも地球にも優しい仕組みができたことは、社会福祉協議会で仕事をしてきた経験のある長井さん自身のやりがいにもつながっている。

培ったスキームで海外展開も。

羽毛の世界を変える挑戦は

さらに続いていく

最後に、Green Down Projectの今後の展望について、長井さんに聞いた。

「国内における羽毛のリサイクルに関していうと、一定の役割は果たせたのかなと感じています。次は、培ったスキームをグローバルに広げていけたら。今、日本で販売しているダウン製品につけているタグを見た海外の方からの問い合わせも増え、注目を浴びているので、いずれは連携していけたらと考えています。」

「品質もいいし、意味合いもいい。プロダクト生産の背景に気を使うラグジュアリーブランドとはとても相性がよさそうです。他にも、例えばホテルに使用されている布団はすべてリサイクルダウンになってもいいんじゃないか、と僕は考えています。」

現在、国内市場には3,000トンほどの羽毛布団が出回っているという。そのうちGreen Down Projectがリサイクルできている量が約70トン。まだまだ回収の余地がある。ここにダウンジャケットを加えれば、さらに多くの羽毛製品が市場に出回っていることになる。

「とにかく回収場所を増やしましょう!ということで、学校と連携したり、地域の廃品回収業者と連携したりしています。ただ難しいのは、我々が回収できる羽毛はダウン率50%以上の製品に限られるということ。今は、条件を理解してくれているアパレルの店舗やクリーニング店の方々が、チェックをして分別してから回収くださっています。『この布団はダウンじゃなくて綿ですよ』とか(笑)。その目利きの力に助けられている部分が多分にあるので、数を増やすことは容易ではありません。」

さまざまな業界の多くの協力者の助けを得て、実現している羽毛の循環システム。国内、そして海外においても、リサイクルのスキームを広げていく余地は大きく、その分だけ地球環境に良い未来が待つ。たしかに回収作業ひとつとってもスキームの展開にはさまざまなハードルが見え隠れするが、そこはより多くの共感を集め、“出番”と‟役割”を作っていくことで、視界がまた変わっていくはずだ。

長井さんたちはきっと、人にも水鳥にも地球にも優しい循環の環を今後も広げていくのだろう。

Well-living

Rule実践者たちの

マイルール

- 一人でやらない

- 出番と役割を作っていく

- 共感ないところに参加はない

- わくわくすることをやる

- かっこよくできる方法を考える

PROFILE

- 長井一浩さん Kazuhiro Nagai

- 一般社団法人Green Down Project 理事長

社会福祉法人松坂市社会福祉協議会を退職後、富山へ移住。2013年より、特定非営利活動法人 明日育 常務理事・事務局長として、「育つことのすべてを」をミッションに、富山県で人材育成や住民参加型のまちづくり事業等を行う。2015年に一般社団法人Green Down Project理事長として、ダウンジャケット等に使われている羽毛を循環資源としてリサイクルすることを推進するプロジェクトを立ち上げる。現在は、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議のメンバーとしての活動や、社会福祉協議会や福祉事業所の研修やコンサルティングも行っている。

取材・文/木崎ミドリ 撮影/鮫島亜希子 編集/丸山央里絵

- KEYWORD

2025.12.18

クラフトビールの醸造工程で出るモルト粕をアップサイクルして紙に! 地域の課題解決策が世界へ伝播する

松坂 匠記・良美さんShoki&Yoshimi Matsuzaka

株式会社kitafuku 代表取締役/取締役

2025.11.13

世界を航海する科学探査船「タラ号」とともに海洋環境の未来に希望の灯をともす

パトゥイエ 由美子さんYumiko Patouillet

一般社団法人タラ オセアン ジャパン 事務局長

2025.10.03

「まずは、やってみよう」の精神でテクノロジーで資源の流れを可視化。サーキュラーエコノミーの浸透を図る

原 英之さんHideyuki Hara

株式会社digglue 代表取締役CEO

2025.8.22

「廃棄物 × 障害福祉 × ファッション」意外な組み合わせから生まれた、新しいアパレルブランドの形

伴 真太郎さんShintaro Ban

株式会社みんなのニット共和国 代表取締役

2025.7.21

アジアから世界の漁業を変える。漁師の声を聴き、稼げば稼ぐほど「海が美しくなる」循環をつくる

村上 春二さんShunji Murakami

株式会社UMITO Partners 代表取締役

2024.10.16

50カ国で20万カ所以上!無料の給水スポットが探せるmymizuが描く持続可能な世界

ルイス・ロビン敬さんRobin Takashi Lewis

一般社団法人Social Innovation Japan 代表理事

2023.08.21

子どもたちに「居場所」を。目の前の誰かへのおせっかい精神が、地域の人を、企業を、行政を動かす

栗林知絵子さんChieko Kuribayashi

認定NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 理事長

2023.06.12

目指すのは「地域分散型社会」。地方を拠点にプロジェクト実践する先例のない大学を開校!

信岡良亮さんRyosuke Nobuoka

さとのば大学 発起人/株式会社アスノオト 代表取締役