大学3年次の授業をきっかけに、

企業の災害備蓄食を有効活用する

循環型プラットフォームで起業!

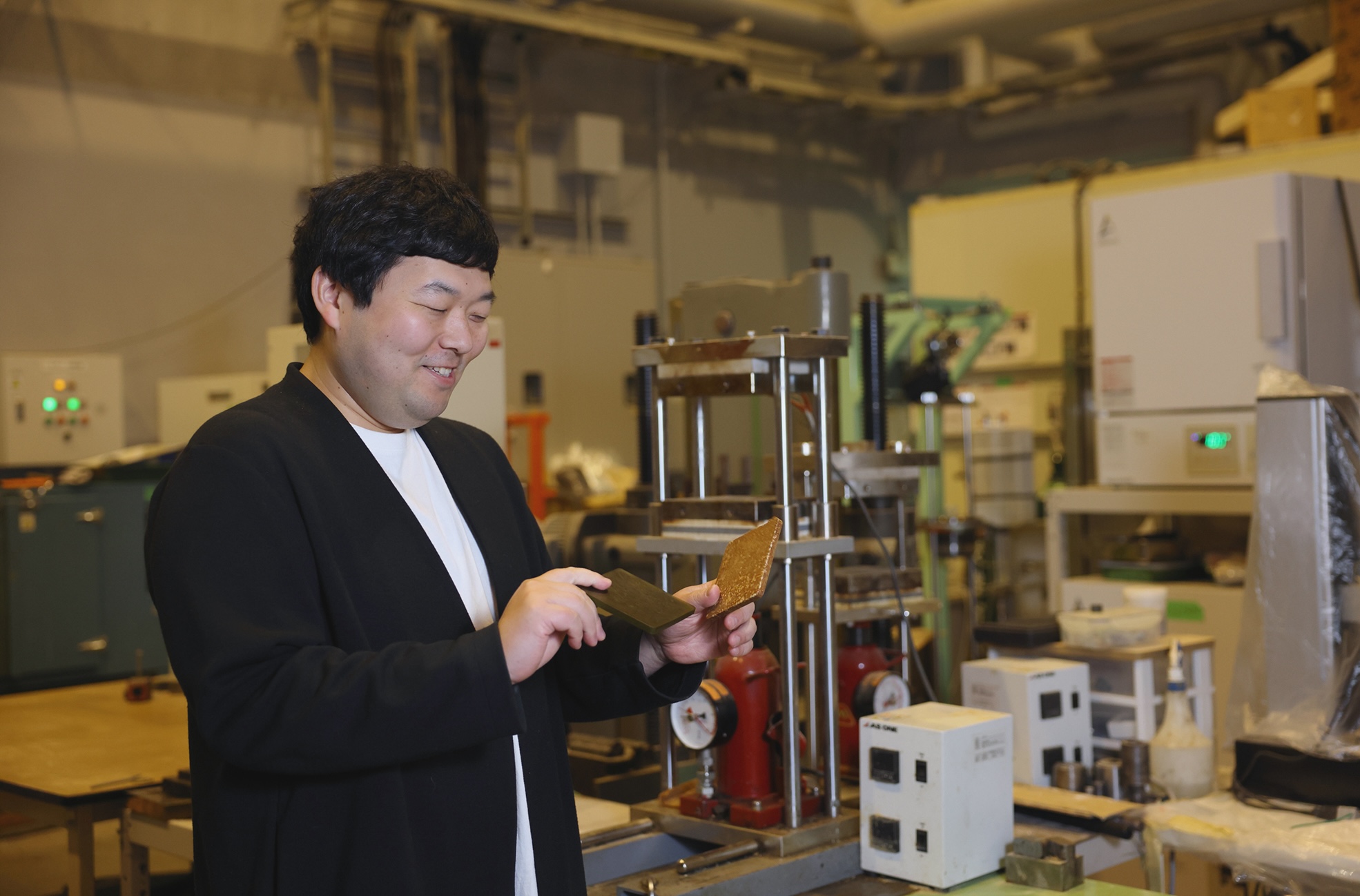

- 関 芳実さん Yoshimi Seki

- 株式会社StockBase 代表取締役

- 関 芳実さん Yoshimi Seki

- 株式会社StockBase 代表取締役

SDGsは今や多くの企業にとって取り組んでいくべき重要目標だ。しかし、サステナブルな取り組みをしたくとも、簡単には踏み切れない企業が多いのが現実だろう。株式会社StockBaseの代表取締役社長を務める関 芳実さんたちが提供するソリューションは、そんな企業のニーズにマッチした。企業で廃棄される予定の備蓄食を必要とする人たちへとマッチングしていくサービスを中心に、広がりを見せつつあるスタートアップ企業を取材した。

SDGsは今や多くの企業にとって取り組んでいくべき重要目標だ。しかし、サステナブルな取り組みをしたくとも、簡単には踏み切れない企業が多いのが現実だろう。株式会社StockBaseの代表取締役社長を務める関 芳実さんたちが提供するソリューションは、そんな企業のニーズにマッチした。企業で廃棄される予定の備蓄食を必要とする人たちへとマッチングしていくサービスを中心に、広がりを見せつつあるスタートアップ企業を取材した。

誰かの‟不要”を‟必要”な人へ。

無駄なものをなくし、

循環していける世の中に

関さんが2021年に立ち上げた株式会社StockBaseは、企業で余った災害備蓄食、売れ残り在庫やノベルティをフードバンクや子ども食堂やNPO法人など、それを必要とする慈善団体へと寄贈し、有効活用を促すマッチングプラットフォームだ。

必要とする団体は、StockBaseへの登録を通し、備蓄品の受け取りを希望できる。企業側は、StockBaseへのマッチング手数料と物品の配送料を負担することで、これまで費用をかけて廃棄していた備蓄品の有効活用先を見つけ、自社にあるものを手放し社会の役に立つことができる。

SDGsを掲げる企業にとって、大量廃棄を余儀なくされる賞味期限の近い備蓄食を有効活用できることは大きな意味を持つ。世の中から無駄な廃棄をなくすという関さんたちの取り組みは、創業3年目を迎える今、30社を超える企業と約200の団体をマッチングするプラットフォームに成長している。

「企業の‟もったいない”を誰かの‟ありがとう”にすることをコンセプトに事業を展開しているのですが、受け取り先の団体からも、多すぎず少なすぎない適切な量を受け取ることができるので助かるという声をいただいています。」と関さん。

「多すぎると受け取り先においても倉庫代がかかってしまったりするので、必要量が決まったら、その分だけ企業の倉庫から受け取り先に直接配送していただきます。全ての関係者にとって、無駄な業務や配送費、管理費などのコストが発生しないよう気を配りながら設計をしています。」

提供された備蓄食の行き先を、

受け取った側の写真付きで

フィードバック

あるデベロッパー企業で廃棄予定だった備蓄食約22万5千食、金融グループの約1万食、情報サービス企業の約3万食など、大手企業から中小企業まで大量に保有する物品総重量650トンのマッチングを実現してきたStockBaseは、現状のマッチング率が100%だという。

「はじめは、一緒に起業をした2人で、受け取り先の候補団体に150件ほどひたすら電話を掛けアナログにマッチングをしていました」と、関さん。

「現在はシステムを導入し、寄付品の掲載から1~2分でマッチングが完了する仕組みになっています。『明日の朝9時に新しい寄付の情報を公開します』とチャットで登録団体に流しておくと、公開後、あっという間に在庫がなくなります。」

システムを介し、高速で最適なマッチングを行っていけるのがStockBaseの強みだ。

また、StockBaseでは企業から提供された物品の活用後の状況をレポートし、きっちりフィードバックするということにも力を入れている。

「企業からすると、ものを手放す手間が省けることも大きなメリットですが、それ以上にそのものが社会にどのように役に立ったのかを知れることが大きいんです」と、関さんは語る。

「実際に喜んでくれた人の写真を見ると、企業の方々も『やっぱり誰かの役に立てて良かったね』と。私たちのレポートを一部抜粋して株主総会の資料に入れていただいたり、これまでSDGsにアプローチできていなかった企業も自社の備蓄食を使って貢献できたと報告できたり。これまで短いテキストのみで報告していたものが写真やコメント付きでレポートできるようになることも大きいようです。」

起業のきっかけは大学の授業。

不要なものの有効活用を

テーマに事業を組み立てた

「大学3年生で受けた『起業プランニング論』という授業で、学内のメンバーと作り上げたビジネスモデルをコンテストに出すというものがありました。そこで3つの賞をいただいたことが、StockBase創業のきっかけです」と、関さんは当時を振り返る。

「ちょうどその頃、グループメンバーに誘われて参加していたボランティアが、企業で余った営業用のカレンダーを高齢者施設に運んで希望する方にお渡しするというものでした。高齢者の方は、薬の飲み忘れの防止でカレンダーに薬を貼り付けたりして活用していたんですね。」

この経験を通じて、‟誰かにとっては不要なものでも、誰かにとっては必要なものになり得る”ということを実感したと関さんはいう。ものを循環させる仕組み、それをビジネスにしようと考え、企業内で捨てられているものはないかを探っていった。

そこで災害備蓄食というものは従業員数の3日分などの量で蓄えている企業がほとんどで、在庫が大量にあり、入れ替え時期には廃棄の処理に困っていることを知る。一方で、フードバンクに話を聞きに行くと、ちょうどコロナのタイミングだったこともあり、生活困窮者への支援用の食品が足りないという課題があることを知った。

ビジネスコンテストでの受賞を通じ、第三者からも社会的意義があると評価してもらえたことをきっかけに、すぐに会社を立ち上げた。授業では5人のグループで取り組んでいたが、起業に踏み切ったのは関さんを含め2人。受賞をしたのが3年生の後期だったため、2人は1年休学をして会社の設立に踏み切った。

「最初の受注は、カレンダーのボランティアでお世話になった大手デベロッパー企業でした。ちょうど期限の迫っている備蓄食があるということで、それを全てマッチングできるなら、弊社を使ってくださると。そこで、2人で必死に電話をしてマッチング先を探しました。」

見事50団体ほどから了承を得ることができ、案件を獲得。少しずつ契約先を増やしていき、この3月に大学も無事卒業し、事業は軌道に乗りはじめている。

入口と出口の

ソリューションの幅を広げ

好循環を生み出していく

順調に企業と慈善団体とのマッチングを増やしているStockBaseに、今後の展開を聞いた。

「今、力を入れているのは、やはり提供企業側を増やすということです。私たちのビジネスの売り上げは提供企業あってのものなので、出口処理に困っている企業を探すところに注力しています。」と、関さん。

「これまでは企業の総務部の方にお会いし、契約を結んで使っていただくことがほとんどだったのですが、最近はそれだと少し効率が悪いのかなと。備蓄食料などを販売している会社と提携して、出口のソリューションも合わせて販売していただくのが良いのかもしれないと考えはじめています。」

ものを売って終わりにせず、廃棄のこともあらかじめ考えた上で販売していく流れを作ることは無駄な廃棄をなくすことにつながる。これからの時代にマッチした考え方だ。

一方で、StockBaseはいずれ供給が上回った時のことを考え、需要を生み出す取り組みにも力を注いでいる。

「今は、マッチング100%なので問題ないのですが、日本に備蓄食を持つ企業は多く、その備蓄食を普段の食事で食べるほど困っている方との割合で考えると、いずれ供給の方が多くなるんですね。新たな需要を生み、そのバランスを取っていくのも私たちの仕事だと思っています。」

不要になった食料の有効活用という文脈で考えた場合、寄贈という形にこだわらなくてもいいと、関さんは考えている。

「例えば、『米』を素材に紙を作ったり、『乾パン』をティラミスにしたり。資源化やアップサイクルなど寄贈以外のソリューションを模索しています。また、既存のシンプルな備蓄食ではなく、普通に食べてもおいしい缶詰などを厳選した備蓄品の販売もしていきたいねと、社内で話しています。」

世の中から「もったいない」

という言葉自体をなくしたい。

それが究極のゴール

「現在、備蓄食を中心に扱っているStockBaseですが、『もったいないものを教えてください』と方々で聞いてまわったところ、重機やパソコン、オフィス家具、冷凍食品の在庫など、多くのものがもったいない状況になっていることがわかりました。私たちは今後取り扱うカテゴリを増やしていきたいとも考えています。」

今年10月からは、アプリで聴くことのできるラジオである横浜市金沢区のコミュニティFM「金沢シーサイドFM」でラジオ番組も提供し始めた。子ども食堂や地域の慈善団体の活動の背後にある情熱を紐解きながら、地域の魅力的なプロジェクトや支援内容を届ける内容だ。

「世の中から、『もったいない』という言葉をなくすのが、私の究極の目標です。まだ使えるものを捨てることって、もったいないですよね。もし、全てのまだ使えるものを別の形で使えるようにしていく仕組みができれば、世の中から『もったいない』という言葉自体がなくなっていくと思うんです。そんな世界を目指しています。」

ついこの間まで「名刺の渡し方もわからなかった」大学生だったとは思えない彼女の言葉は、今、世界で注目されている循環型社会の考え方と一致する。

「大量生産・大量廃棄の時代」から「循環型社会」へと移行するはざまの時代に、‟もったいない“ことに素直に気づき、その解決策をシンプルに提示していく、彼女の発想はとても柔軟だ。彼女が愚直に向き合い、作り上げていくその循環の環が広がりを見せていくことは、新しい社会へとつながる大きな希望だ。

Well-living

Rule実践者たちの

マイルール

- 満足せず挑戦し続ける

- 自分がワクワクすることをやり続ける

- 人にも物にも、細かいところまで丁寧に

- ポジティブな空気感を放つ

- スキル不足でチャンスを潰さない

PROFILE

- 関 芳実さん Yoshimi Seki

- 株式会社StockBase 代表取締役

2000年生まれ、神奈川県出身。横浜市立大学国際総合科学部在学中に受講した起業プランニング論の授業にて組み立てた事業プランが、複数のビジネスコンテストで賞を受ける。その時の仲間と共に大学を1年休学し、2021年に株式会社StockBase設立。「モノと想いを循環させ、豊かさを分かち合う社会」を目指し、企業向けに物品有効活用のマッチングサービスを提供。ものを必要な場所に届けるプラットフォームを運営している。

取材・文/木崎ミドリ 撮影/鮫島亜希子 編集/丸山央里絵

- KEYWORD

2025.12.18

クラフトビールの醸造工程で出るモルト粕をアップサイクルして紙に! 地域の課題解決策が世界へ伝播する

松坂 匠記・良美さんShoki&Yoshimi Matsuzaka

株式会社kitafuku 代表取締役/取締役

2025.11.13

世界を航海する科学探査船「タラ号」とともに海洋環境の未来に希望の灯をともす

パトゥイエ 由美子さんYumiko Patouillet

一般社団法人タラ オセアン ジャパン 事務局長

2025.10.03

「まずは、やってみよう」の精神でテクノロジーで資源の流れを可視化。サーキュラーエコノミーの浸透を図る

原 英之さんHideyuki Hara

株式会社digglue 代表取締役CEO

2025.8.22

「廃棄物 × 障害福祉 × ファッション」意外な組み合わせから生まれた、新しいアパレルブランドの形

伴 真太郎さんShintaro Ban

株式会社みんなのニット共和国 代表取締役

2025.7.21

アジアから世界の漁業を変える。漁師の声を聴き、稼げば稼ぐほど「海が美しくなる」循環をつくる

村上 春二さんShunji Murakami

株式会社UMITO Partners 代表取締役

2024.10.16

50カ国で20万カ所以上!無料の給水スポットが探せるmymizuが描く持続可能な世界

ルイス・ロビン敬さんRobin Takashi Lewis

一般社団法人Social Innovation Japan 代表理事

2023.09.14

捨てられるはずだった羽毛布団が、良質なダウンジャケットに。189社が参加する羽毛循環サイクル

長井一浩さんKazuhiro Nagai

一般社団法人 Green Down Project 理事長

2023.08.21

子どもたちに「居場所」を。目の前の誰かへのおせっかい精神が、地域の人を、企業を、行政を動かす

栗林知絵子さんChieko Kuribayashi

認定NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 理事長

2023.06.12

目指すのは「地域分散型社会」。地方を拠点にプロジェクト実践する先例のない大学を開校!

信岡良亮さんRyosuke Nobuoka

さとのば大学 発起人/株式会社アスノオト 代表取締役