「まずは、やってみよう」の精神で

テクノロジーで資源の流れを可視化。

サーキュラーエコノミーの浸透を図る

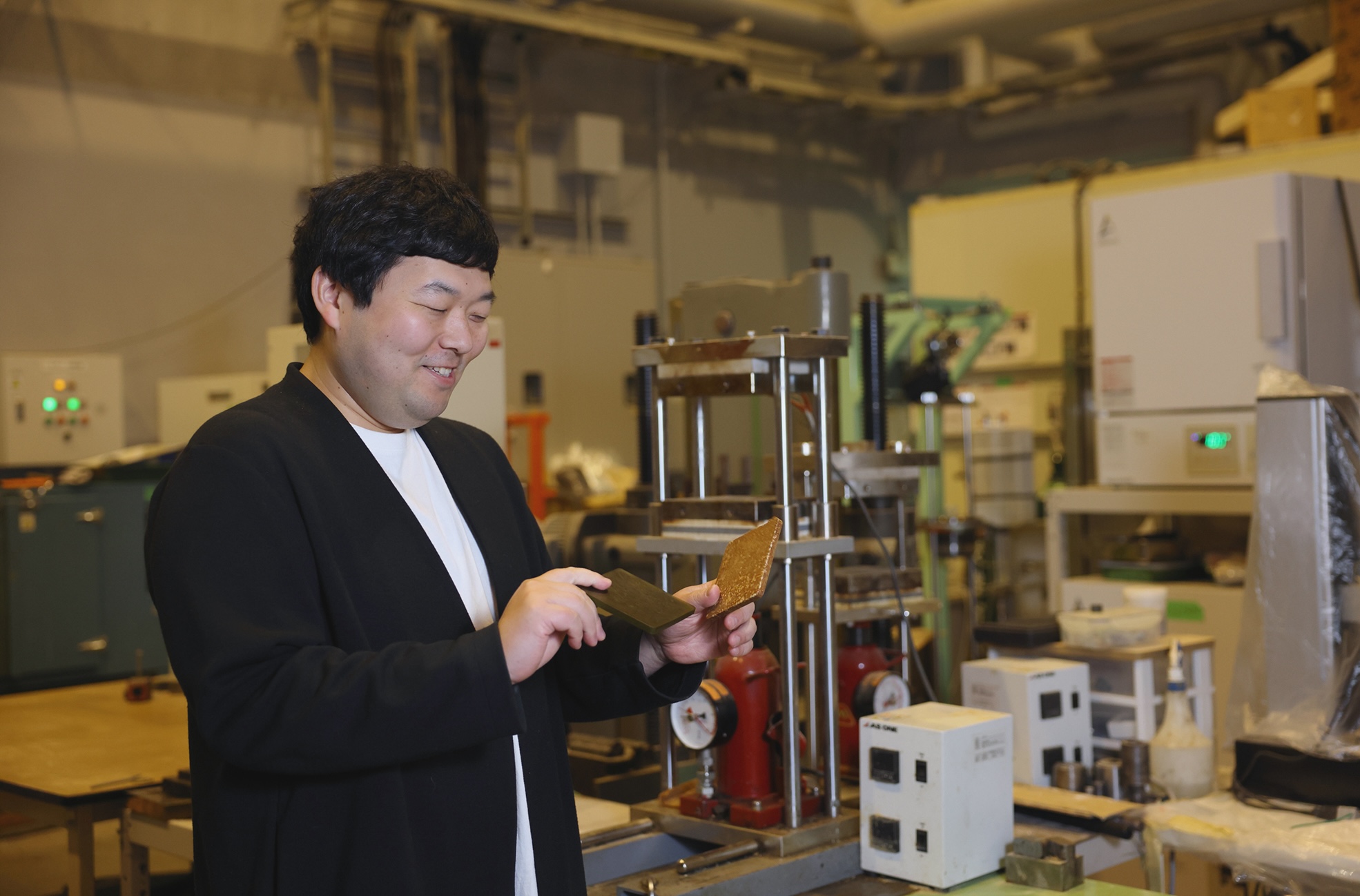

- 原 英之さん Hideyuki Hara

- 株式会社digglue 代表取締役CEO

- 原 英之さん Hideyuki Hara

- 株式会社digglue 代表取締役CEO

「サーキュラーエコノミーにテクノロジーで貢献して、未来に美しい自然を残したい。」そう語るのは、“テクノロジーで持続可能な社会を実装する”ことを会社のパーパスに掲げるテック系スタートアップ企業、digglue代表取締役の原 英之さんだ。未整備なことも多く浸透しきれていない日本のサーキュラーエコノミー(循環経済)を技術面から伴走し、現場で推進する原さんの挑戦を取材した。

「サーキュラーエコノミーにテクノロジーで貢献して、未来に美しい自然を残したい。」そう語るのは、“テクノロジーで持続可能な社会を実装する”ことを会社のパーパスに掲げるテック系スタートアップ企業、digglue代表取締役の原 英之さんだ。未整備なことも多く浸透しきれていない日本のサーキュラーエコノミー(循環経済)を技術面から伴走し、現場で推進する原さんの挑戦を取材した。

旅先で魅了された自然の景色。

子どもたちの未来に

遺すような仕事をしたい

原さんは2018年にdigglueを創業。創業当初は主にブロックチェーンを軸にしたエンタープライズ向けのDX支援を中心としていた。

「創業時に掲げたのは、お客様の埋もれているインサイトを発掘し、技術で知恵と情報を繋げて、新しい価値をつくっていくこと。なので、“dig=掘る”+“glue=のり”で、会社名が『digglue』になりました。」

時代の波に乗り順調に顧客も増え、会社は大きくなっていった。しかし、案件をこなしていく中で、会社の強みであるブロックチェーンなどの技術力は「あくまで手段のひとつでしかない」と痛感する機会が増えていった、と原さんはいう。

「起業当初は、ブロックチェーン領域でスタートして。今のようにサステナビリティやサーキュラーエコノミーをメインテーマに掲げていたわけではありませんでした。」

そう語る原さんが、サステナビリティに目を向けるようになったきっかけは、子どもが生まれる前に行った沖縄旅行での体験だった。

「川平湾の美しい海に感動した一方で、サンゴが白化している光景を目にして。自分が感動したこの景色を、これから生まれる子どもは見ることができないかもしれないと痛烈に感じたんです。その後、Netflixの『チェイシング・コーラル -消えゆくサンゴ礁-』というドキュメンタリー番組を観て、これは取り組むべきビッグイシューだ、と確信しました。」

そうして生まれたパーパスが、「テクノロジーで持続可能な社会を実装する」。

自社のテクノロジーを用いて、社会をどういった方向へ導いていきたいのか。自身の目指す姿を見つめ直したその先で、原さんは会社の舵を大きく切った。

余剰資材の発生ポイントを

把握することで、

家一軒分の資材を集める

企業のサーキュラーエコノミーの実装をシステム面でサポートしていくことに軸足を置いたdigglueは、製造現場で発生する廃棄物・排出物の情報をデジタル化し、「いつ・どこで・何が・どれだけ」排出されているかを見える化することのできる『MateRe-Visualization』や、トレース情報を会社間で共有・つなぐシステムである『MateRe-Traceability』、デジタル製品パスポートに対応する『CiReta!』などのサービスを次々とローンチ。

サーキュラーエコノミーの世界では、利用後の製品や余剰資材は廃棄されて終わりではない。資源として次の製品製造に活かしていく。その資源の循環を実現するためには、テクノロジーを導入してサプライチェーンの透明性を上げていくことが不可欠だ。そのためのサービス開発と導入コンサルティングをdigglueは一手に担う。

「たとえばある建設現場では、資材の流れをIoTセンサーで計測して記録することで、それまでの製造工程で廃棄してしまっていた余剰の建築資材量を把握。すると、家を一軒建てることができるほどの廃棄資材量があることがわかりました」と、原さんは例を挙げた。

製造過程で余剰や無駄が生じていることはわかっていても、具体的な排出データがないと資源循環へとつなげていくことは難しい。何がいつどのくらい排出されているのかを資源循環を実現できる粒度で把握のできるデータは、世の中にありそうでないのだと原さんはいう。

この夏には、工場から大量廃棄されるガラス鏡の端材をIoTセンサーで計測して回収を可能にする「Mirror Loop Project」が東京都の支援プログラムに採択されるなど、digglueの描く世界はどんどん具現化してきている。

欧州諸国で浸透する

サーキュラーエコノミーを

日本でも前に進めていく

「サーキュラーエコノミー」は、持続可能な社会の実現に向けて、2015年12月にEUが政策アクションプランを提言したことで世界的に広まった概念だ。既存の大量消費・大量廃棄の流れから脱し、資源を可能な限り循環させ再利用をし、活用していくこの考え方は、オランダをはじめとした欧州では浸透してきたが、日本ではまだこれからだ。

「私が思っていたよりも、日本での浸透の流れはかなり緩やかです」と、原さん。その理由は大きく3つあるという。一つ目は、再生素材やリユース、リペアへの市場の理解浸透がこれからであること。二つ目は、企業の売上に直結する指標としては証明が難しいところ。サーキュラーエコノミーの導入は、現時点では主なメリットが財務価値というよりは、非財務価値に重点が置かれているからだ。そして三つ目は、欧州のように国や自治体を挙げての政策への落とし込みやルール作りもこれからであることだ。

「しかし、世界的にはESGスコアが高い企業は、企業価値におけるベータ値に良い相関があると言われて始めています。サーキュラーエコノミーへの取り組みへの評価が、企業価値、ひいては株価の上下運動に影響し始めているんです。環境問題の対策として、日本でも国のイニシアティブが期待できる分野ですし、緩やかではありますが確実に、その波は起きてきていると感じています。」

明確な答えはまだない。

それでも粛々と続けている

トライアンドエラーの日々

原さんたちが日々立ち向かっているのは、クライアントの現場に足を運んで、その課題の解決に適した技術を用いて行う実証実験の数々だ。それは必ずしも、全てが成功するとは限らない。それでも「やってみる、前進させることに意味がある」と原さんはいう。

大阪万博では、“中古の風呂敷に価値を持たせるには”をテーマにした実証実験に取り組む。布生地の良さの訴求だけでは、中古になると価値は下がってしまう。価値を持たせるためのひとつの仮説が、その風呂敷がこれまでたどってきた背景のストーリーを可視化して、「受け継ぐ」ことを価値にすることだった。

「自社サービス『CiReta!(シレタ)』を使い、販売される中古の風呂敷の歴史、背景ストーリーを集めることをやってみました。かなり手間はかかったのですが、これぞというドライバーはまだ見つかっていません。難しいですね。実証中のため、引き続き検証を続けていきたいと思っています。」

原さんたちが今チャレンジしていることの一つは、消費者の行動変容を起こすためのドライバー探しだ。目新しいものに興味をそそられ購入するという従来の価値観とは異なる価値観を、サーキュラーエコノミーの文脈で見つけることができないか。そのための地道な実験作業を続けている。

この「とりあえずやってみよう」というのは、彼の人生に対するスタンスそのものでもある。

「専門商社での営業経験しかなかったのですが、起業をするならばソフトウェア領域が良さそうだと感じ、そこからソフトウェア領域の会社に転職。数年経験を積んで、仲間と共に起業しました。その後、サステナブル領域に舵を切ったのも、クライアントと実証実験を続けているのも、スタンスとしては同じですね。」

原さんはその都度、自身の起業家としての嗅覚を頼りに、新しい世界の扉を開けてきた。自身のバックグラウンドにこだわらず、むしろバイアスがないことを強みに転じ、新たなアプローチを続けている。

経済産業省主導で進む

ウラノス・エコシステム。

世界との連携を目指して

現在、経済産業省が主導で進める「ウラノス・エコシステム(Ouranos Ecosystem)」というプロジェクトがある。

ウェブサイトには、「人手不足や災害激甚化、脱炭素への対応といった社会課題を解決しながら、イノベーションを起こして経済成長を実現するため、企業や業界、国境をまたぐ横断的なデータ連携・システム連携の実現を目指す取組み」とある。

digglueも技術力と現場の視点を持つ事業者として、将来的な連携を予定している。

「全世界で資源循環を実現するには、非常に多くのステークホルダー間でトレーサビリティ情報を行き来させる必要があります。規格が変わると、システム間のデータ連携ができなくなってしまうので、国として横断でやろうという動きがこのプロジェクトです。」

国内にとどまらず海外とも連携していく必要がある非常にスケールの大きいシステム開発において、原さんが最も重視しているのは柔軟性だという。

「はじめから型を決めすぎてしまうと、これから世の中が変わっていった時に対応できなくなってしまいます。ある程度のゆるさを持って、全世界で共有できる共通の仕様を決めていくというバランス感が重要になります。」

それはdigglueの経営にも当てはまる。あえて資金調達をせず、自前の資金だけで事業運営することで、波に揺らぎながらの自由な舵取りを可能にしていると原さんは言った。

国を挙げてのサーキュラーエコノミーの取り組みが着々と進む中、先行しているヨーロッパのように、日本もまたサーキュラーエコノミー先進国になっていく可能性を秘めている。そんな未来に向け、原さんたちは今日も、技術力と柔軟な視点を武器に試行錯誤を繰り返す。

Well-living

Rule実践者たちの

マイルール

- 物事をシンプルに考える

- とりあえずやってみる

- 悪いことはしない

- バックグラウンドに囚われない

- 常に学び続ける

PROFILE

- 原 英之さん Hideyuki Hara

- 株式会社digglue 代表取締役CEO

1984年生まれ、東京都出身。カルフォルニア州立大学ノースリッジ校卒業後、専門商社で営業として勤務。その後、ERPシステムのエンジニアを経て、2018年に株式会社digglueを創業し代表取締役CEOに就任。サステナビリティやサーキュラーエコノミーの実現に向け、テクノロジーを活用した社会実装に注力。代表的なプロダクトに、製造現場で発生する廃棄物・排出物の情報を見える化できる「MateRe Visuazlition」、会社間の情報連携ができるトレーサビリティ・システム「MateRe Traceability」や、デジタル製品パスポート対応の「CiReta!」などがある。

取材・文/木崎ミドリ 撮影/鮫島亜希子 編集/丸山央里絵

- KEYWORD

2025.12.18

クラフトビールの醸造工程で出るモルト粕をアップサイクルして紙に! 地域の課題解決策が世界へ伝播する

松坂 匠記・良美さんShoki&Yoshimi Matsuzaka

株式会社kitafuku 代表取締役/取締役

2025.11.13

世界を航海する科学探査船「タラ号」とともに海洋環境の未来に希望の灯をともす

パトゥイエ 由美子さんYumiko Patouillet

一般社団法人タラ オセアン ジャパン 事務局長

2025.8.22

「廃棄物 × 障害福祉 × ファッション」意外な組み合わせから生まれた、新しいアパレルブランドの形

伴 真太郎さんShintaro Ban

株式会社みんなのニット共和国 代表取締役

2025.7.21

アジアから世界の漁業を変える。漁師の声を聴き、稼げば稼ぐほど「海が美しくなる」循環をつくる

村上 春二さんShunji Murakami

株式会社UMITO Partners 代表取締役

2024.10.16

50カ国で20万カ所以上!無料の給水スポットが探せるmymizuが描く持続可能な世界

ルイス・ロビン敬さんRobin Takashi Lewis

一般社団法人Social Innovation Japan 代表理事

2023.09.14

捨てられるはずだった羽毛布団が、良質なダウンジャケットに。189社が参加する羽毛循環サイクル

長井一浩さんKazuhiro Nagai

一般社団法人 Green Down Project 理事長

2023.08.21

子どもたちに「居場所」を。目の前の誰かへのおせっかい精神が、地域の人を、企業を、行政を動かす

栗林知絵子さんChieko Kuribayashi

認定NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 理事長

2023.06.12

目指すのは「地域分散型社会」。地方を拠点にプロジェクト実践する先例のない大学を開校!

信岡良亮さんRyosuke Nobuoka

さとのば大学 発起人/株式会社アスノオト 代表取締役