豆乳を自宅で作れる

SOYMILで国産大豆の持つ

本来の価値を伝えていきたい

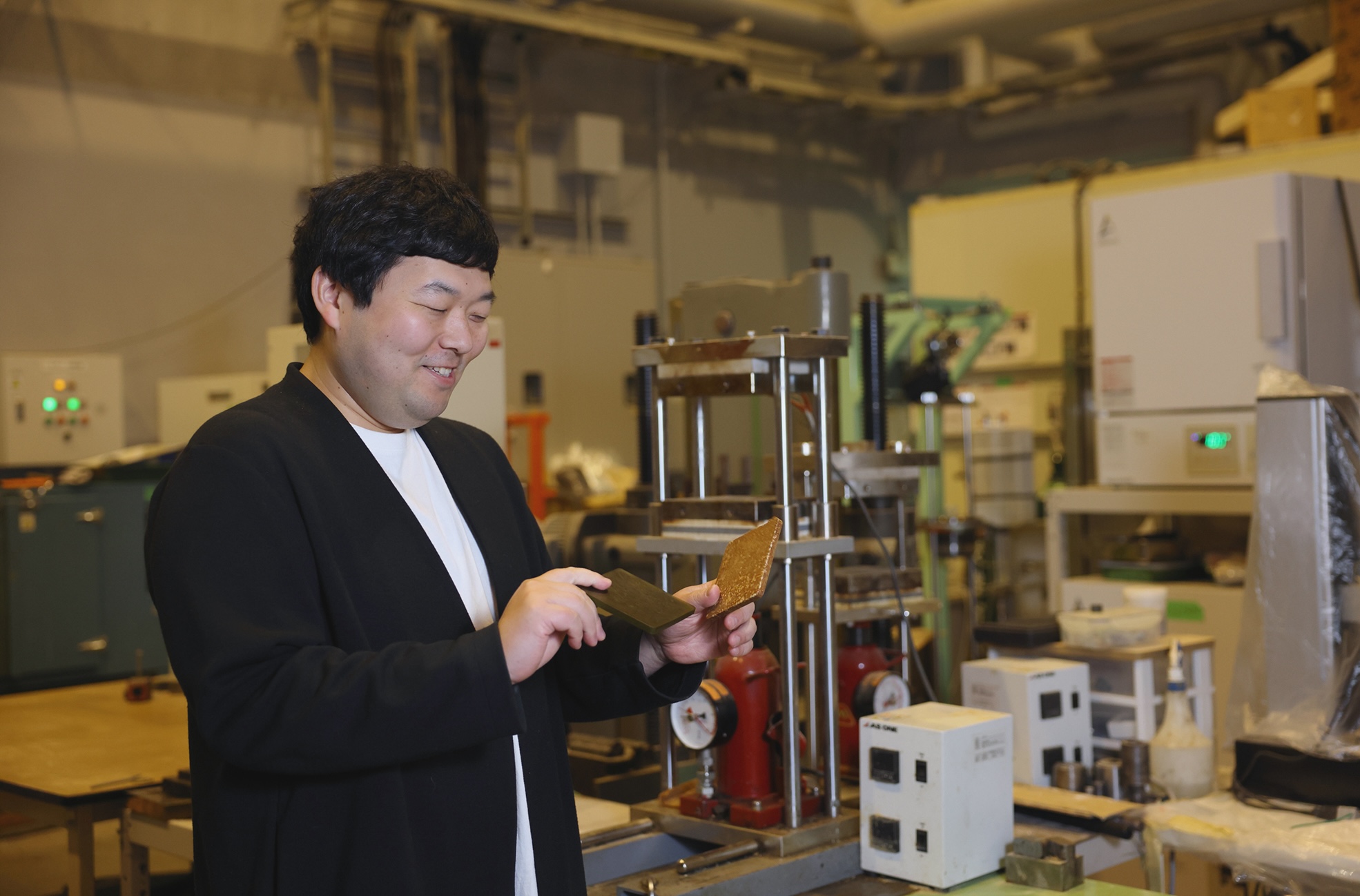

- 佐藤航平さん Kohei Sato

- 株式会社SOYMIL 代表取締役

- 佐藤航平さん Kohei Sato

- 株式会社SOYMIL 代表取締役

ボタンひと押しで自宅で簡単に本格豆乳を楽しめるサービスを提供する、株式会社SOYMIL代表取締役の佐藤航平さんが目指すのは、食を軸とした地域資源のサステナブルな発展だ。そのファーストステップとして、佐藤さんは地域資源のひとつである国産大豆に着目。安価な農作物の代名詞であった大豆に付加価値を付け提供する一手としてSOYMILのサービスを立ち上げた。

ボタンひと押しで自宅で簡単に本格豆乳を楽しめるサービスを提供する、株式会社SOYMIL代表取締役の佐藤航平さんが目指すのは、食を軸とした地域資源のサステナブルな発展だ。そのファーストステップとして、佐藤さんは地域資源のひとつである国産大豆に着目。安価な農作物の代名詞であった大豆に付加価値を付け提供する一手としてSOYMILのサービスを立ち上げた。

全国津々浦々から届く

厳選された希少な

大豆の豆乳を飲み比べ

佐藤さんが現在提供するのは、ボタンひと押し約30分で本格豆乳を作ることができるオリジナルブレンダーと、日本全国から厳選した大豆で作る豆乳キットが届くサービスだ。

「SOYMIL(ソイミル)は、日本全国の約30軒の大豆生産者さんとつながっています。」と、佐藤さん。

月替わりで届く各地の厳選された大豆は、北海道の十勝で生まれた大豆から熊本県の阿蘇が育んだ大豆までさまざま。飲み比べてみると香りや甘みの違いがわかる。

「今、日本では価格の安い輸入大豆に押されて、大豆を作る農家がどんどん減っています。SOYMILを通じて、国産大豆の新しい味わい方を提供することで日本の食文化を300年先へとつないでいけたら。」

そのためには輸入大豆とは一線を画す、日本の農家さんの知恵と工夫のこもった生産過程と、何より国産大豆そのものが持つ味の違いを伝えていくことが重要だと佐藤さんは考えた。そして、その役割を担うべく生まれたのが、このSOYMILというサービスだった。

「単に物販として調理家電や豆乳キットを提供しているのではなく、このサービスを通じて、日本の地域資源である大豆の本質的な価値を発信していきたいという想いがあります。」

中国で身近に感じた

豆乳のある生活。

日本でも受容されると感じた

海上自衛官だった父の影響で、転勤族として引っ越しが多かったという佐藤さん。自宅で作れる豆乳ブレンダーの開発に目を付けたのは、かつて暮らしていた中国での経験がもとになっている。

中国では豆乳ブレンダーを持つ家庭も多く、出来立ての豆乳が屋台や飲食店で販売されているなど、とても身近な飲み物だったという。そうした原体験から、日本でも人々の生活の中に入る余地があるはずだと確信していた佐藤さんは、サービスを形にしようと大豆問屋さんや農業従事者のもとを訪れた。

「話を伺っていくうちに、大豆は安価な農作物の代名詞であること、国内消費の9割は輸入品で、豆腐、醤油、味噌などの大豆加工製品のほとんどはアメリカやインドからの安い大豆が使われていることを知りました。」と、佐藤さん。

「古くから日本で栽培されてきた国産在来品種大豆を扱う国内農家では、江戸時代より続く循環型の農業を現代版にアレンジするなど工夫を重ね、有機農業で土壌にも人にも優しい大豆作りを行っています。日本の農家さんたちが丹精を込めて作っている国産大豆が、正当な評価をされるようになってほしい。これまでになかった食の体験=『自宅で本格豆乳を楽しむ生活』を提供することで、国産大豆の持つ本質的な価値を発信できるのではないか。それこそが日本古来の文化を守り、継承していく助けになるのではないかと感じ、サービスを形にしていきました。」

使命感を感じながら突き進んでいったと、佐藤さんは語ってくれた。

自分の直観を信じて

専用ブレンダーを

中国の工場で生産開始

各地の大豆生産農家を訪問し知識とつながりを深めていく一方で、佐藤さんは中国滞在時代のツテをたどって工場にあたり、ブレンダーの機器生産の話も進めていった。友人の紹介で、国内大手メーカーで家電の製造経験のある男性と知り合うことができ、製造管理や輸入、貿易実務についてさまざまなアドバイスをもらうこともできた。想いを応援してくれる人びととの出会いを通じ、製造準備は着々と進んでいった。原価計算を行い、2年以内に黒字化できる算段もついた。

ところが、さあ行くぞと思った矢先、親切にブレンダーの製造アドバイスをくれていた男性からも、問屋さんからも、大反対をされたという。

「市場としてまだ成立していないものを工場に委託して大量に作るのはリスクが高い。ましてや国産大豆を一般向けに高付加価値で販売するなんて夢物語でしょう、と。親身になってくれていたからこそ、冷静に止めてくれたのだと思います。」

しかし、反対する人が多いほど事業として参入する意味があると感じたと佐藤さんはいう。

「絶対にいけるはずだという確信があったので、きっと徐々に周囲の目は変わっていくだろうと思うと逆にワクワクし、思い切ってスタートをさせました。」

ずっと怖さと戦っている。

自分で自分の事業が

信じきれないこともあった

順調なスタートを切ったSOYMILだが、その後、売上の数字は頭打ちとなる。この時は本当に苦しかったと佐藤さんはいう。

「最初のクラウドファンディングの後、友人などご祝儀的に支えてくれていた人々が徐々に離れ、自分の足で立つべき時期がやってくると、なかなか結果が出ず苦労しました。何をやっても、売上の数値が全く伸びない。自信を失い、自分で自分の事業を信じることもできなくなって。」

マーケティング強化という名のもと、値下げやポイント付与、広告運用などにも力を入れた。しかし、既存の「物販の構造」に近づいていくに連れ、違和感は大きくなっていった。やりたかったことは「豆乳が作れる機械と豆を売る」ということではないはずだ。しかし、現実的にはそうなっている。何かが違うと思いながらも、どう脱すればいいのかわからなかった。

転機となったのは、先祖の墓参り。父の出身地である北海道に行き、除籍謄本をとり、自身のルーツとなる家系図を作った。150年ほどを遡り、そしてこれから150年先の未来を夢想した。300年の時間の中に身を置いて、自分が事業を通じて何をしたかったのかを見つめ直したのだという。

「私がSOYMILを通じてやりたかったことは、費用対効果を最適化するなどといううわべのことではない。その土地で紡がれてきた地域資源の価値をどう伝えていくか。それに尽きるということに改めて気づきました。」

軸がしっかりと見えたことで、顧客に対するコミュニケーションが変わった。健康面や価格面でのメリットを謳うような、便益をおし出すコミュニケーションではなく、地域資源を軸とした共感の輪が広がっていく世界観を伝えていくことにこだわった。

マンスリープランで届けるSOYMIL KITに、生産者のリアルな声や地域社会とのつながりを掲載したパンフレットを作成し同梱したり、SOYMILのウェブサイトに大豆や豆乳にかける想いを綴ったり。 SOYMILブレンダーPLUSで作った出来立て豆乳を試飲してもらうポップアップショップを開くほか、大豆の加工品である味噌を作るワークショップを行うなど、ストーリーと結びつけて大豆やSOYMILを知ってもらう機会の創出に力を入れていった。

工場の都合で

初号機の製造中止が決定

命運を決める勝負に出る

つらかった時期をなんとか乗り越え、ビジネスが軌道に乗りはじめた頃、事件は起こる。委託先の工場からブレンダー初号機の製造が継続できないと言われたのだ。2023年のことだ。

「売上的にはトントンで、まさにここからというタイミングでした。ここで終わってしまうのはあまりに悲しいし、もったいない。急いで中国に飛びました。」

目星をつけていた他の工場を巡り、交渉を行った。しかし、そこで出てきたのが発注ロットの壁だった。

「これまで1000台からだった発注ロットが、いきなり5000台の道筋を作らなくてはならなくなりました。なんとか交渉して最初は2000台からスタートさせてもらえることになったのですが、当時の会社の財務状況を考えると『これでコケたら次はない』という状況でした。」

佐藤さんにとって、それはとてつもなく大きなプレッシャーだった。

「本当は、一か八かの勝負というのは、避けた方が良いのかもしれません。ただ、当時の私にあったのは、ここで終わらせては絶対に後悔するという想いだけでした。」

もっと伸びるはずだ。待っている人がいるはずだ。そう信じる気持ちで、やれることは全てやった。2度目のクラウドファンディングでは、前回を上回る917人がサポートしてくれた。想いを語り続けた結果、販路拡大につながる出会いもあった。

そうして、清水の舞台から飛び降りる勢いで決断した2号機の発注だったが、機能も大きくパワーアップした『SOYMILブレンダーPLUS』は現在、愛用者がまもなく1万台を超える人気となっている。

「活きた人」を生み続ける。

それが事業を通じて

実現していきたいこと

食を軸とした地域資源のサステナブルな発展に寄与するべく立ち上げたSOYMIL事業は今、いくつもの危機を乗り越え次なる成長段階に突入している。

「SOYMILというブランドは単に『豆乳メーカーと豆乳キット』を販売しているのではなく、地域資源のひとつである国産大豆とその歴史に向き合い、時空を超えてその価値を発信していくことを事業として表現しています。」

そういって、佐藤さんは自身の会社経営方針を語った。

「会社の利益を出す努力が社会の利益と一致して、個人の幸福感に還元されることによって、当事者意識を強く持つ『活きた人』の輪が広がってくると考えています。それが、私が目指す組織のあり方で、この輪が広がっていくことに、私が起業した価値があると考えています。」

『活きた人』とは、自分の意思と想いで選択して行動できる人のことだという佐藤さんはいう。

「人生を振り返ってみると、私は自分の心に蓋をして生きてきた時期が長かった。会社員を辞めるのが怖くてなかなか踏み切れなかったり、常識的に考えて挑戦することをやめたり。でも今から思えばその『常識』は、全て逃げるための言い訳に過ぎませんでした。」

逃げずに正面から向き合って、まっすぐに挑んだことは結果につながっているし、うまくいかない理由を探しているときには全くうまくいかなかったと、佐藤さんは振り返る。

スタートアップ経営は常に怖さと向き合うことでもあるが、日々活きている実感のある活動でもある。佐藤さんはSOYMILを通じて、自身なりのやり方で日本文化の継続や地球環境への貢献をしていきたいという。それこそが自身にとっての「活きた」活動になると。そして、同じように「活きた」取り組みに足を踏み入れようとしている仲間を応援していきたいのだとその心意気を語ってくれた。

Well-living

Rule実践者たちの

マイルール

- 直観を信じる

- 自分の深層と向き合う

- 結びつきを大事にする

- 自分で行動する、自分の目で見る

- ストーリーを大切にする

PROFILE

- 佐藤航平さん Kohei Sato

- 株式会社SOYMIL 代表取締役

1989年、青森県むつ市に生まれ。転勤族の父のもと、広島・千葉・徳島・神奈川を転々とする。中国の北京・天津・上海にも滞在。三井住友銀行で3年半勤めた後、学生企業した友人のベンチャー企業で中国事業に参画。2年ほど従事した後に、中国大陸放浪の旅に出る。2019年5月に株式会社SOYMILの前身となる会社を創業、2021年3月に、“ボタンひと押しで無添加豆乳が作れる”SOYMILサービスを開始。その傍らで、三井住友銀行(SMBC)出身者が集まる、SMBCベンチャー会の代表を務める。

取材・文/木崎ミドリ 撮影/鮫島亜希子 編集/丸山央里絵

- KEYWORD

2025.12.18

クラフトビールの醸造工程で出るモルト粕をアップサイクルして紙に! 地域の課題解決策が世界へ伝播する

松坂 匠記・良美さんShoki&Yoshimi Matsuzaka

株式会社kitafuku 代表取締役/取締役

2025.11.13

世界を航海する科学探査船「タラ号」とともに海洋環境の未来に希望の灯をともす

パトゥイエ 由美子さんYumiko Patouillet

一般社団法人タラ オセアン ジャパン 事務局長

2025.10.03

「まずは、やってみよう」の精神でテクノロジーで資源の流れを可視化。サーキュラーエコノミーの浸透を図る

原 英之さんHideyuki Hara

株式会社digglue 代表取締役CEO

2025.8.22

「廃棄物 × 障害福祉 × ファッション」意外な組み合わせから生まれた、新しいアパレルブランドの形

伴 真太郎さんShintaro Ban

株式会社みんなのニット共和国 代表取締役

2025.7.21

アジアから世界の漁業を変える。漁師の声を聴き、稼げば稼ぐほど「海が美しくなる」循環をつくる

村上 春二さんShunji Murakami

株式会社UMITO Partners 代表取締役

2024.10.16

50カ国で20万カ所以上!無料の給水スポットが探せるmymizuが描く持続可能な世界

ルイス・ロビン敬さんRobin Takashi Lewis

一般社団法人Social Innovation Japan 代表理事

2023.09.14

捨てられるはずだった羽毛布団が、良質なダウンジャケットに。189社が参加する羽毛循環サイクル

長井一浩さんKazuhiro Nagai

一般社団法人 Green Down Project 理事長

2023.08.21

子どもたちに「居場所」を。目の前の誰かへのおせっかい精神が、地域の人を、企業を、行政を動かす

栗林知絵子さんChieko Kuribayashi

認定NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 理事長

2023.06.12

目指すのは「地域分散型社会」。地方を拠点にプロジェクト実践する先例のない大学を開校!

信岡良亮さんRyosuke Nobuoka

さとのば大学 発起人/株式会社アスノオト 代表取締役